速達赤線を使った郵送の基本

速達とは?その特徴とメリット

速達とは、郵便物を通常より早く届けるためのサービスです。

日本郵便が提供しており、一般的な郵便と同じように出すことができますが、赤い「速達」の表示と所定の追加料金が必要です。

主なメリットは以下の通りです。

-

通常の郵便より1日以上早く届く

-

土日や祝日も配達される

-

急ぎの書類や大切な通知を迅速に送れる

ビジネスや就活、各種申請など、**「確実に早く届けたい」**というときに非常に便利です。

しかも、特別な道具や手続きは不要。赤線と追加切手だけで済む手軽さが、多くの人に支持されている理由でもあります。

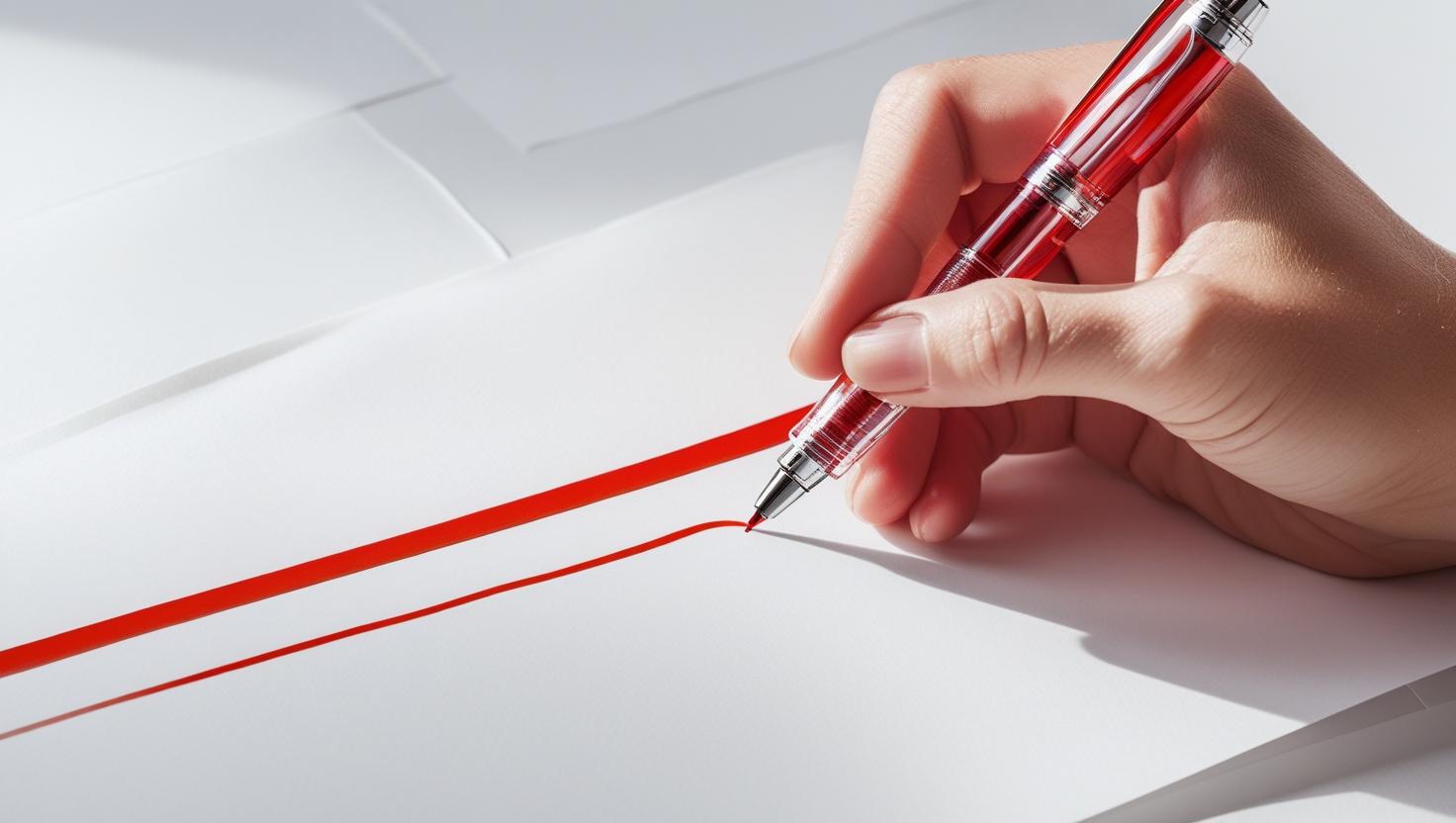

速達赤線の重要性と正しい書き方

速達郵便を利用する際、最も目を引くのが「封筒に引かれた赤線」です。

これは郵便局員が速達であることを即座に認識できるようにするための重要な目印です。

書き方は以下の通りです。

-

赤色のボールペンまたはサインペンを使用

-

封筒の左上から右下へ、太めの直線を1~2本引く

-

住所や名前などの記載内容にかぶらないように注意する

直線は丁寧に、そしてしっかりと見える太さで書くのがポイントです。

ボールペンでもOKですが、細すぎると気づかれにくい場合があるため、できれば0.7mm以上のペンが望ましいです。

速達料金:260円は本当?

「速達=260円」という認識が広まっていますが、これはあくまで定形郵便(25g以内)に加算する速達料金のこと。

実際の料金は以下のように構成されます。

-

基本料金:84円(25g以内の定形封筒)

-

速達加算料金:260円(~250gまで)

つまり、速達で25g以内の普通封筒を出す場合は合計344円になります。

封筒の重さによって料金が変動するため、正確な金額を知りたい場合は郵便局の窓口か日本郵便のサイトで確認しましょう。

封筒の選び方と注意点

速達郵便に使える封筒は、基本的に定形・定形外のどちらでも可能です。

ただし、以下の点には注意が必要です。

-

色:白や薄い色が好ましい(赤線が目立つため)

-

サイズ:定形サイズなら84円、定形外は料金が跳ね上がる

-

厚さ:定形は1cm以内、定形外は3cm以内

また、再利用封筒や装飾が多すぎるものは避けた方が無難です。

企業宛などであれば、白地に赤線が映えるシンプルな封筒を使うのが印象的にもおすすめです。

投函先のポスト選び

ポストに投函する際は、必ず**「速達取り扱いあり」の表示があるポスト**を使いましょう。

地域によっては速達対応していないポストもあるため、心配な場合は近くの郵便局へ持ち込むのが安心です。

また、ポストの「最終収集時刻」にも注目。

速達は「今日出せば明日届く」が基本ですが、時間を過ぎてしまうと翌日の収集・配達になる可能性があります。

速達赤線の実践的な手続き

速達郵便の出し方をマスターしよう

速達郵便の出し方は、以下の手順で進めればOKです。

-

郵便物を封入する(中身が正しいか最終確認)

-

赤線を封筒の左上から右下に書く

-

必要な切手を貼る(料金は前述の通り)

-

ポスト投函 or 郵便窓口へ持参

難しい手続きは一切ありません。

特にビジネス書類や応募書類など、期日が迫っている場合にはこのシンプルさが心強い武器になります。

書類の横書き・縦書きの違い

封筒の宛名や住所は、縦書き・横書きのどちらでも問題ありません。

ただし、企業宛のビジネス文書は縦書きが多く、カジュアルな用途では横書きが選ばれやすい傾向があります。

速達赤線を引く際は、文字の書き方にかかわらず「左上から右下に斜めに」入れるのがルール。

横書きだからといって横に赤線を入れるのはNGなので注意しましょう。

必要な速達料金計算方法

速達料金の計算は、「重さ+サイズ」で決まります。

以下は速達料金の早見表です。

-

25g以内:84円+260円=344円

-

50g以内:94円+260円=354円

-

100g以内:140円+260円=400円

自宅にキッチンスケールがあれば簡単に計れますが、不安な場合は郵便局で重さを測ってもらうのが確実です。

住所・郵便番号の正しい記載方法

速達郵便でも、宛名や住所が不正確だと届くのが遅れたり、返送される恐れがあります。

以下のポイントを守って記載しましょう。

-

郵便番号は必ず7桁、郵便番号欄に丁寧に記入

-

宛名は敬称(様・御中)を忘れずに

-

部署名・建物名・部屋番号までしっかり書く

略称や省略がないか、最後にもう一度確認すると安心です。

切手の適切な貼り方と数量

切手は表面の右上に貼るのが基本ルールです。

速達料金分を数枚の切手で分けて貼る場合でも、できるだけ見やすく並べて貼るようにしましょう。

たとえば、344円を84円+260円の2枚で貼る、または84円+120円+100円+40円というように複数でもOK。

ただし、貼りすぎて住所にかぶらないようご注意ください。

速達赤線を活用するための注意点

速達の投函タイミングと配達時間

速達郵便は、「その日の最終収集前」にポストに入れれば、翌日配達が基本です。

ただし、以下の条件には注意しましょう。

-

土日祝日も配達はされるが、一部地域は対象外

-

離島や山間部は通常より日数がかかる

-

集配時間が過ぎていれば翌日扱いになる

確実に届けたいなら、午前中の投函が理想です。

不安な場合は、郵便局窓口で「この時間に出せばいつ届きますか?」と尋ねましょう。

企業や就活での郵送の重要性

企業や官公庁に書類を郵送する場合、期日厳守が前提です。

そのため、「今日出して明日届く」速達は非常に信頼性の高い手段として活用されています。

特に履歴書・応募書類・契約書など、重要書類の郵送には適しています。

郵送履歴を残すために、簡易書留や追跡番号付きと組み合わせるのも良いでしょう。

発信者が知るべき書類不足の問題

どれだけ早く郵送しても、書類の不備や記入漏れがあれば意味がありません。

速達を使うときこそ、内容物の最終チェックが不可欠です。

-

記入漏れがないか

-

署名・捺印の位置は正しいか

-

必要書類がすべて入っているか

内容が正しく、速く届くこと。これが「速達郵便」の真の価値です。

速達赤線の活用法と成功させるポイント

速達を使うべきシチュエーション

速達は以下のような場面で特に威力を発揮します。

-

就活書類や企業への契約書提出

-

公的書類の申請(例:戸籍謄本・マイナンバー関係)

-

顧客への書類送付や返信書類の送付

-

メッセージカードやお祝いなどの急ぎのギフト対応

「どうしてもこの日までに届かせたい」というとき、普通郵便では不安が残ります。

そんなときに速達は心強い選択肢です。

郵便局での窓口手続きの流れ

窓口から出す場合の流れは以下の通りです。

-

封筒に赤線を入れて持参する(未記入でもOK)

-

窓口で「速達でお願いします」と伝える

-

重さを量ってもらい、必要な料金を支払う

-

その場で投函・控えを受け取る(必要に応じて)

窓口だと料金ミスがないだけでなく、より安心して送ることができます。

速達赤線で印象を高めるコツ

書類を受け取る側にとって、赤線が引かれた封筒は**「緊急性」や「誠意」が伝わるサイン**になります。

特に就職活動や取引先への対応では、その印象が大切です。

線をまっすぐ、丁寧に引くだけで信頼度がアップするとも言えます。

また、赤線とともに宛名もきれいに書くことで、より丁寧な印象を残すことができます。

まとめと次のステップ

速達赤線の基本を振り返ろう

速達赤線は、封筒に赤い線を引くだけで、郵便物を迅速に届けられる便利な方法です。

大切なのは、正しい書き方・適切な料金・正確な宛名記載です。

-

赤線は左上から右下に太めに引く

-

料金は重量で変わるので確認が必要

-

書類の内容に不備がないか最終チェック

この3点を守れば、安心して大事な書類を速達で送れます。

これからの郵送に役立つリンク集

以下は、速達に関する最新情報を確認できる公式サイトです。

郵送の時代は終わったと思われがちですが、まだまだ紙のやり取りが必要なシーンは数多く存在します。

だからこそ、速達赤線という「一手間」が大きな安心につながるのです。

ぜひ、これからの郵送にも積極的に活用してみてください。